En el año 711d.C., las tropas sirio-árabe-beréberes cruzaron el Estrecho de Gibraltar y derrotaron al rey visigodo don Rodrigo en la batalla de Guadalete. Así comenzó la conquista de Hispania por el Califato Omeya, un proceso que en apenas una década transformó el mapa político, religioso y cultural de la península ibérica. Pero ¿quiénes eran realmente esos beréberes que acompañaban a Tariq ibn Ziyad? ¿Y qué vínculos podrían tener con los antiguos habitantes guanches de Canarias?

Los beréberes —pueblos amaziges del norte de África— fueron protagonistas esenciales en la expansión islámica hacia el oeste. Tras la islamización del Magreb, allá por los años 680-711 d.C., miles de ellos se sumaron a las campañas militares que llevaron el islam hasta el corazón de Europa. En la conquista de Hispania, su papel fue decisivo: no sólo como soldados, sino como colonos que se asentaron en las nuevas tierras de al-Ándalus.

Ahora bien, los estudios arqueológicos y genéticos sugieren que los guanches —los antiguos habitantes de Canarias antes de la conquista castellana— eran de origen bereber. Se estima que sus ancestros llegaron a las islas alrededor del siglo III a.C., probablemente desde la costa norteafricana, puerto de Mogador actual Essaouira en embarcaciones rudimentarias o en barcos fenicios o arrastrados por corrientes atlánticas.

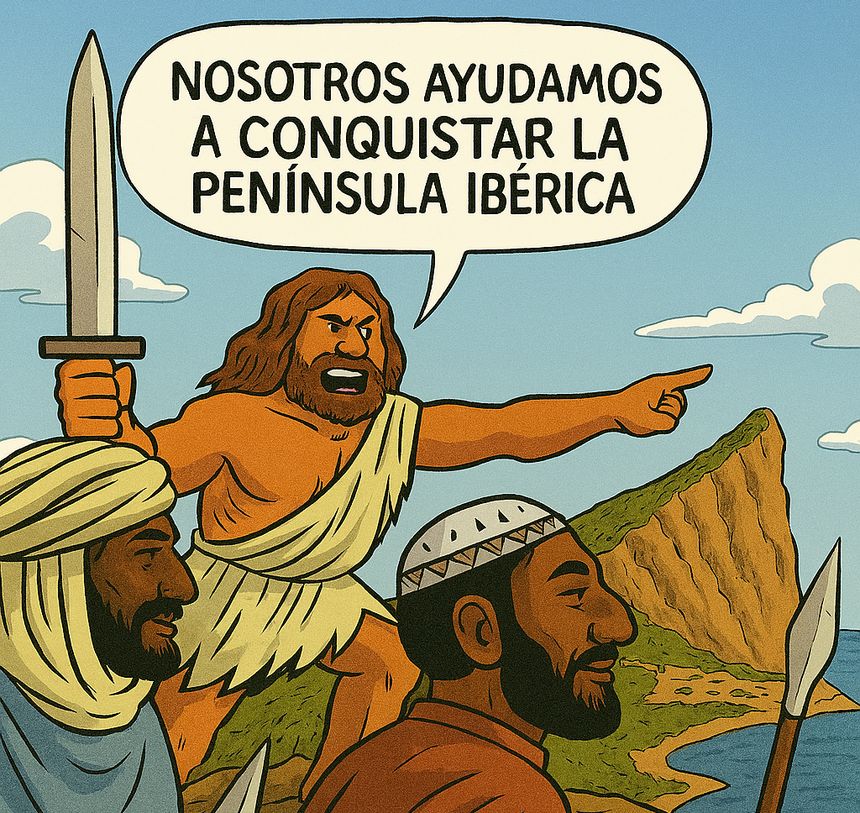

Si aceptamos que los guanches eran descendientes de beréberes que emigraron a Canarias siglos antes, y que los bereberes del siglo VIII eran sus parientes culturales y genéticos, podríamos plantear una hipótesis provocadora: que los guanches —o al menos sus descendientes continentales— participaron en la conquista de la Península Ibérica.

¿Es esto una licencia poética? Sin duda. Pero también es una forma de invertir la narrativa colonial: los pueblos insulares, tradicionalmente vistos como periféricos y pasivos, reaparecen aquí como actores de una conquista continental. Desde esta perspectiva, podríamos decir que los guanches —a través de sus parientes beréberes islamizados— llegaron hasta el río Ebro, junto a árabes y sirios, como conquistadores.

La idea de que los guanches "conquistaron" la península no puede sostenerse en sentido estricto. No hay evidencia directa de que individuos nacidos en Canarias participaran en las campañas del siglo VIII. Pero como metáfora histórica, la hipótesis revela algo más profundo: la circularidad de las migraciones, la porosidad de las identidades, y la necesidad de revisar las narrativas eurocentristas que separan África de Europa como si fueran mundos estancos.

Hoy, los restos arqueológicos guanches, los topónimos bereberes en Andalucía, y las huellas genéticas compartidas entre Canarias y el Magreb, nos invitan a pensar en una historia más conectada. Una historia en la que los guanches no son sólo víctimas de la conquista castellana, sino también herederos de una tradición de movilidad, resistencia y —por qué no— conquista.

Nota: La palabra guanche, emblema de identidad y resistencia en Canarias, podría tener un origen heroico: guenchir, verbo del francés antiguo que significa “esquivar”. Según investigadores como Maximiano Trapero y Elena Llamas, los conquistadores normandos habrían usado guenche para describir la agilidad de los aborígenes —no como pueblo, sino como obstáculo móvil. De ahí, por la magia fonética del colonialismo, guenche devino guanche.

La paradoja es importante: el gentilicio que hoy reivindica raíz y dignidad habría nacido como apodo táctico, como si los aborígenes fueran jugadores de esgrima en una guerra desigual. Inicialmente exclusivo de Tenerife, el término se expandió como una mancha de tinta sobre el mapa insular, borrando matices culturales en nombre de la simplificación imperial.

Pero la historia no se deja esquivar tan fácilmente. Guanche también se ha interpretado como guan-chinech, “persona de Tenerife”, en lengua bereber. Y es que los antiguos habitantes del archipiélago eran —y siguen siendo— parte del tronco amazig que pobló la Mauritania Tingitana antes y después de Cristo. En ese sentido, guanche equivale a bereber, aunque con el barniz de la mirada europea: un gentilicio impuesto, no elegido.

Así, la palabra guanche encierra una doble fuga: la del esquive físico ante el invasor, y la del sentido original ante la pluma del cronista. ¿Es un homenaje o una caricatura? ¿Un nombre propio o una etiqueta ajena? Tal vez sea ambas cosas. Como toda identidad colonizada, vive en la tensión entre lo que fue dicho y lo que se quiere decir.